解決“卡脖子”問題 ,真能靠中小企業嗎?

生產一輛汽車,需要上萬個零部件;制造一件服裝,需要面料等多個鏈條密切配合……可見,產業鏈供應鏈至關重要。

中國是世界第一大工業國,也是全世界唯一擁有聯合國產業分類當中全部工業門類的國家。但中國工業的發展,卻受到別國“卡脖子”的威脅。

我國產業中存在一些‘卡脖子’的技術問題,特別是芯片、發動機、材料、數控機床、工業軟件等領域存在短板,一些關鍵零部件、關鍵裝備依賴國外,許多產業面臨“缺芯”“少核”“弱基”的困境。別人一制裁我們,我們國民經濟中的一些關鍵部分就會受到重大影響。

實踐反復告訴我們,關鍵核心技術是要不來、買不來、討不來的。只有把關鍵核心技術掌握在自己手中,才能從根本上保障國家經濟安全、國防安全和其他安全。

如何加快解決“卡脖子”難題,強化科技創新和產業鏈供應鏈韌性?

中央政治局會議指出,要強化科技創新和產業鏈供應鏈韌性,加強基礎研究,推動應用研究,開展補鏈強鏈專項行動,加快解決“卡脖子”難題,發展專精特新中小企業。

2021年,工信部、財政部等六部門聯合印發《關于加快培育發展制造業優質企業的指導意見》。黨中央、國務院高度重視優質企業培育工作。“十四五”規劃綱要明確提出,要“實施領航企業培育工程,培育一批具有生態主導力和核心競爭力的龍頭企業。推動中小企業提升專業化優勢,培育專精特新‘小巨人’企業和制造業單項冠軍企業”。

隨后,工業和信息化部聯合國家發展改革委、科技部、財政部等十九部門發布了《“十四五”促進中小企業發展規劃》,中小企業“百十萬千”梯度培育體系出爐,“十四五”期間,工信部計劃培育百萬家創新型中小企業、10萬家省級專精特新企業、1萬家專精特新“小巨人”企業和1000家“單項冠軍”企業,構建優質企業梯度培育格局。

可見,國家對中小企業的重視。

中小企業承擔大部分就業,是創新的主力軍,在國民經濟中發揮著不可替代的作用。目前,我國中小企業貢獻了50%以上的稅收,60%以上的GDP,70%以上的技術創新,80%以上的城鎮勞動就業,90%以上的企業數量,是我國經濟的主要組成部分。

然而,在基礎研究、創新策源能力、技術轉移轉化方面,我國中小企業還存在顯著不足。

中小企業真能承擔起解決“卡脖子”難題,保障產業鏈供應鏈安全的大任嗎?或許,我們可以參考下德國中小企業發展的經驗做法。

中小企業發展的“德國經驗”

德國制造業在國際競爭中處于領先地位,而讓德國制造深入全球的,不僅僅是耳熟能詳的德國大品牌,還有在各個專業細分領域深耕并占有領先地位中小型“隱形冠軍”企業。德國隱形冠軍企業數量1300多家,是世界上隱形冠軍企業數量最多的國家,占據全球1/3以上(世界總數3000多家,美國400多家,日本不到300家)。德國為何會成為擁有隱形冠軍企業最多的國家?德國中小企業發展的經驗對我國推進“專精特新”有哪些啟示?

二戰后,德國面臨周邊國家的限制和封鎖,國內百廢待興,亟需找出一條適合自身發展的道路,加速中小企業和經濟復興。

德國通過成立全國性的研究機構支持中小企業研發創新,同時定位配套專家發展出最多的“隱形冠軍”。

(一)成立工業應用研究機構促進戰后中小企業快速發展

德國應用研究機構弗勞恩霍夫協會對戰后中小企業創新起到積極的推動作用。

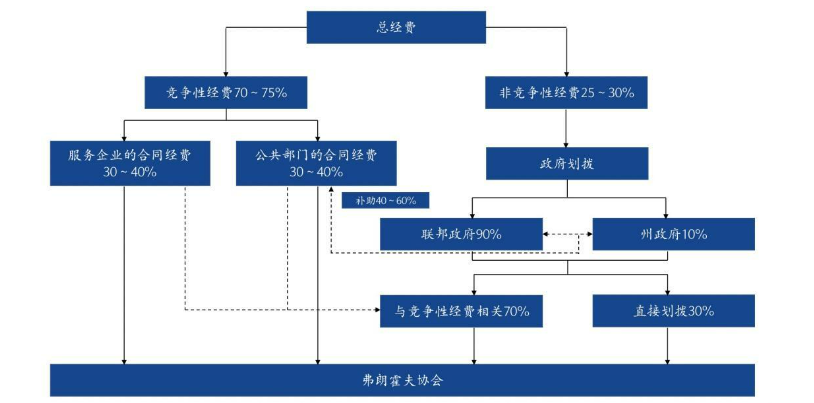

1949年3月,103名德國科技工作者在慕尼黑自發成立了“弗勞恩霍夫應用研究促進協會”,定位于為企業(特別是中、小企業)開發新技術、新產品、新工藝,并協助企業解決自身創新發展中的組織、管理問題。目前,協會在德國設有 75 個研究所和研究機構,大約有29.000名員工,每年的研究預算為28億歐元;其中 24 億歐元用于科研合同。弗朗霍夫協會約1/3的運營資金由聯邦和州政府資助,另外2/3的研究經費來自工業合同和由政府資助的研究項目。

圖:弗勞恩霍夫協會經費來源

資料來源:長城戰略咨詢,國海證券研究所

弗勞恩霍夫協會主要面向工業應用研究,且制定了一系列利于中小企業發展的制度,包括:(1)弗勞恩霍夫協會的技術發明人,可以無償使用發明創辦企業將科研成果商業化;(2)弗勞恩霍夫協會所用資金對創新型企業入股,一般占總股份的 25%,扶持 2-5年,如果企業開發創新產品獲得成果則轉股退出;(3)弗勞恩霍夫協會給聘為研究員的技術發明人發一年的工資。

通過不遺余力地推動中小企業制造業創新,弗勞恩霍夫協會使中小企業能夠充分地享受到其包括知識產權在內的各類科技創新資源,獲得高水平科研隊伍提供的服務和科學研究成果,為戰后中小企業重建和復興起到了重要的推動作用。

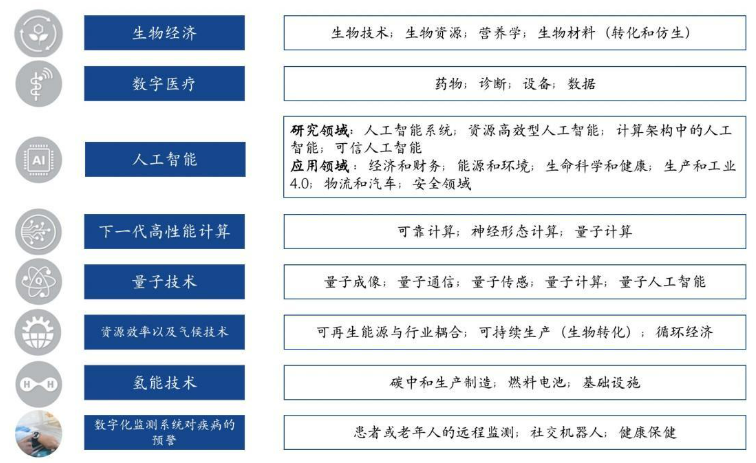

弗勞恩霍夫協會目前的研究領域主要有8項,包括:生物經濟、數字醫療、人工智能、下一代高性能計算、量子技術、資源效率以及氣候技術、氫能技術和數字化監測系統對疾病的預警等。

圖:弗勞恩霍夫協會8大重點研究領域

資料來源:弗勞恩霍夫協會北京辦事處,國海證券研究所

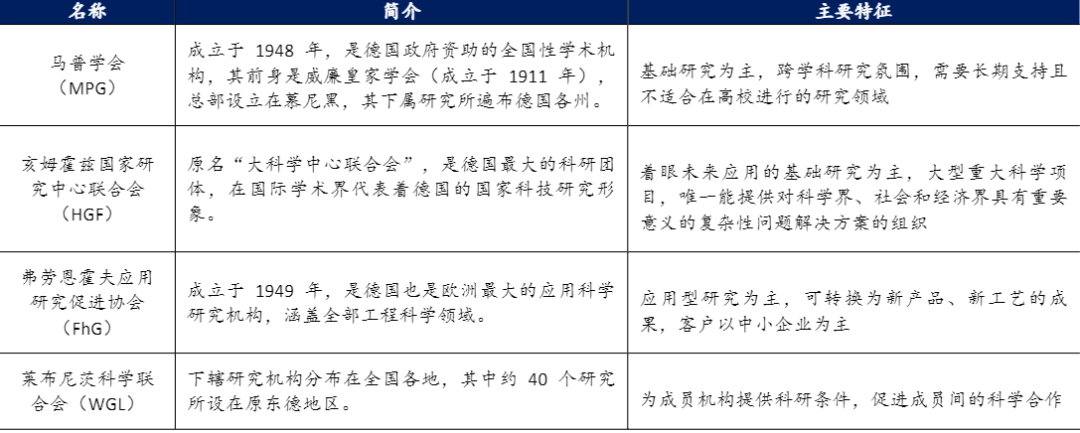

除弗勞恩霍夫協會外,德國還有馬普學會、亥姆霍茲國家研究中心聯合會和萊布尼茨科學聯合會三大國家科研組織,分別在基礎研究、未來應用研究、促進研究機構間的科學溝通等領域發揮作用。四大骨干科研組織為戰后德國工業的發展起到了重要的支撐作用。

表:德國四大骨干國家科研組織概覽

資料來源:澎湃,國海證券研究所

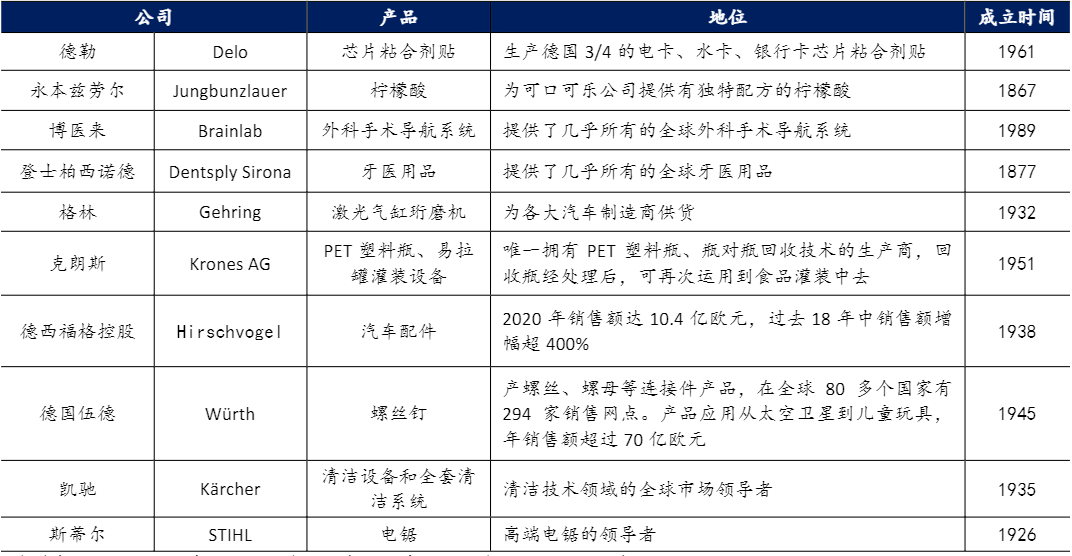

(二)專注做“配套專家”,真正到“專”“精”“特”“新”

德國中小企業的重要發展路徑是專注做“配套專家”,打造核心技術或配件配方。部分德國中小企業已經成長為唯一或少數能滿足重要企業或商品特定需求的供應商。這些企業成立時間多在50年以上,不搞多元化發展和規模化經營,致力于不斷提升行業專業能力,以謹慎的姿態在特定領域長期發展,成為全國甚至全球細分市場領導者。

表:部分德國中小企業已成為細分領域巨頭或唯一供應商

資料來源:上海市政府發展研究中心,各公司官網,投資廈門,國海證券研究所

在國家政策和科研力量的支撐下,德國中小企業創新能力突出,誕生諸多“隱形冠軍”

根據《中國電子報》刊文的統計,在醫藥和信息通信技術領域,德國中小企業研發的參與度達到 59%;在測量及自動控制技術領域,中小企業的研發比重高達 79%。德國中小企業領導者的人均專利擁有量是德國大型企業的5倍,而成本卻只有大型企業的20%,且在高端技術領域創新研發突出。

赫爾曼·西蒙在其 2001 年出版的《隱形冠軍:誰是全球最優秀的公司》中收集了全世界 2734 家隱形冠軍的數據,其中德國擁有 1307 家,數量最多;美國擁有 366 家;日本擁有 220 家;中國擁有 68 家。(赫爾曼·西蒙提出隱形冠軍的定義:①市場份額占有率世界市場第一或第二,或歐洲市場第一,或者至少處于市場領先地位:②年銷售收入原則上不超過 10億美元:③鮮為人知,社會知名度低。)